パノラマ初心者にお勧めの夜景パノラマ

パノラマ撮影の中でも夜景パノラマは比較的簡単なので、パノラマ初心者にお勧めです。私も初めてのパノラマ撮影はとある展望台からの夜景パノラマでした。

「そういえば、しばらく夜景パノラマ撮影していないな〜・・・・」

ということで私も久々の夜景パノラマ。

撮影のヒントを7つにまとめました。

TIPS1 三脚可能な撮影地を選ぶ

まずは夜景の綺麗な展望台を選びましょう。

大阪には無料で綺麗な夜景が拝める高層ビルも数カ所ありますが今回は大阪の誇る高層ビルあべのハルカス展望台に行くことにします。なぜなら、私まだ行ったことがなかったのですww。

さて展望台からの撮影は撮影前に以下のことを確認しておきましょう。

三脚使用はOKか?

夜景撮影に必須の三脚。場所によっては使用不可の所もあります。

ISO上げてSS稼げば手持ちで夜景撮影も可能ですが、パノラマ撮影となると流石に困難。

ここは素直に三脚の使える展望台を探しましょう。

ほとんどの有名な展望台のホームページには三脚使用の可否が記されているのでお目当ての展望台の情報は事前にHPなどでチェックしておきましょう。

混雑具合はどうか?

こんな時代・・・というのもありますが、あまり混雑している中での撮影は避けたいもの。

どの展望台にもなるべく平日夜がお勧め時間帯。土日はビジネスビルはお休みで明かりも少ないという理由もあります。決してクリスマスイブの夜に撮影に行ってはいけませんぞ!

ちなみに大阪には都市夜景で有名な展望台が3箇所ありまして、いずれの展望台からも大阪を象徴する夜景が綺麗に撮影できます。そしていずれの展望台も三脚使用OKなのです。都心の梅田にあるスカイタワーは平日夜も結構人がいるので三脚OKといえどもマナーを守って撮影してください。

| 展望台 | 三脚 | 混雑具合(平日夜) | 混雑具合(土日) |

| あべのハルカス展望台 | ○ | 空いてる | そこそこ |

| コスモタワー (大阪府咲洲庁舎展望台) | ○ | ガラガラ | 空いてる |

| 梅田スカイビル(空中庭園展望台) | ○ | そこそこ | 混んでる |

展望台の床も様々。特に窓際は滑りやすい素材の場合が結構あります。通常の三脚の石突では滑りやすく足場が安定しないこともあるので注意が必要です。そんなとき設置面がフラットな石突に変えておけば安定性抜群です。小型三脚などには使えないこともあるのでお手持ちの三脚と互換性があるか確認の上ご購入ください。LEOFOTOも同等品を販売しています。

TIPS2 :展望台には暗くなる前に入る

ロケハン

夜景パノラマ撮影目的とはいえ、可能な限り現地には暗くなる前に行きましょう。

特に初めての展望台は撮影開始の一時間前には現地に到着したいところ。

明るいうちにフロアの様子を確認したり、テスト撮影して最適な構図の検討をしたいところです。

※ビデオ

手持ちパノラマに挑戦

日中の明るい時間帯は手持ちパノラマも撮影可能です。

右側か左側から連写モードにして適当な距離をパンしながら撮影すればOKです。SSは速めに設定しましょう。

以下は手持ち撮影した22枚のうちの12枚。連写速度とレンズを移動させるスピードで写真間のオーバーラップ(画像の重なり部分)箇所が変わってきます。もちろん手持ち連写なので多少のばらつきが生じます。

スマホのパノラマ撮影機能を使って構図のイメージ撮影をするのもお勧めです。

TIPS 3: ドラマチックな時間を見逃さない

夕刻〜日没直後を狙う

夜景はもちろん綺麗ですが日没直後のトワイライトタイムはドラマチックな光景を撮影するチャンス。是非日没前にはカメラを三脚にセットしてドラマチックタイムを待ちましょう。

事前に構図を決めておいて、夕暮れから、日没まで同じ構図・同じ枚数で数パターン撮影 しましょう。

写真1:日没前 画面外(左上)に太陽がある

写真2:日没前

写真3:日没直前

写真4:そして完全に日没後。焼けた空と夜の街が入れ替わる美しい時間帯

TIPS4:パノラマ専用雲台を使う

手持ち撮影でもそこそこ十分なクオリティのパノラマ写真が撮影可能なことで判るように、)中望遠・望遠でのパノラマ撮影には、専用のパノラマ雲台はなくても構いません。雲台に刻まれているメモリを頼りにしても良いですし、暗くてメモリが見辛い時はファインダーで大体1/3〜2/3程度 撮影画面が重なる程度に、パンをさせて順番に撮影していけばOKです。

パノラマ雲台があった方良い理由

専用のパノラマ雲台はなくても良いと前述しましたが、専用のパノラマ雲台を使って撮影することのメリットは大です。 パノラマ専用雲台を使う理由として:

- 撮影結果(スティッチクオリティ)の安定

- パン角度の詳細な設定

- 同構図の再現性(同じ構図で何度でも撮影可能)

- クリックストップ

- 確実な水平出し(レベラー使用)

実は上の自由雲台のみで撮影した写真は、微妙に水平がずれていて、スティッチ後確認すると大きく水平が傾いていました。こうした結果を避けるためにも自由雲台を使ったパノラマ撮影でもクランプ部分が独立して動くパノラマ雲台を使用することをお勧めします。

ノーダルポイントは気にしなくて良い

パノラマ撮影に気をつけないといけないノーダルポイントは展望台から望遠・中望遠レンズを使って撮影する場合ほぼ気にしなくてOKです。なぜなら被写体のビル群が撮影ポイントのかなり遠くにあるため、視差が問題にならないからです。しかしながら同じ中望遠レンズを使って近くの被写体を撮影するボケパノラマでは、しっかりとノーダルポイントを設定する必要があります。あくまで遠景を撮影するパノラマ撮影の例外として覚えておいてください。

私の使っているパノラマ雲台はパノラマギア専門のNODAL NINJA (ノーダル ニンジャという少々ダサいネーミングのメーカー)です。このLEOFOTOのパノ雲台も多分にNODAL NINJAのパノラマ雲台にインスパイアされていると思われます。このパノラマ雲台は使ったことないですけどコピーが旨いLEOFOTOなので十分良い働きをしてくれるのではないかと思います。

ちなみにNODAL NINJAの雲台は親会社のFanotecのサイトでの購入がお勧め。

ほぼ新品のアウトレット等をかなり安く購入できます。(香港からなので若干送料かかります)

TIPS5:ガラスの映り込み対策

多くの展望台フロアはガラスへの映り込みを考慮して照明は控えめにしてあります。とはいえ何らかの対策はして撮影に臨みましょう。特にパノラマ撮影ではレンズをパンニングするために、レンズを正面に向けていたときはガラスの映り込みの影響がなくても、左右端で映り込みが発生することがあるので気をつけなしょう。

三脚はなるべく低くセット

三脚を高くセットしてしまうと結果的にレンズとガラス面が離れて、不要な光の反射の映り込みの影響を強く受けてしまいます。三脚はできるだけ低くセッティングしましょう。

フード必須

中望遠・望遠レンズでの撮影は画角が狭いのでガラスの映り込みの影響はかなり少ないです。最低限レンズフードさえ装着してガラス面に近い場所で撮影すればフードが映り込みをかなり防いでくれます。

また社外製のレンズフードにはラバーやシリコン製のものがあるのでそれをガラス面にぴったりくっつけて撮影すればほぼ完璧に映り込みは防げます。ただガラス面(外側)の汚れはどうにもならないのでできるだけ綺麗なガラス面の場所から撮影しましょう。

100均で手作り

夜景撮影用の映り込み防止アイテムってAmazonでも色々売ってますけど、結構値段が高いんですよね。

その代表的グッズが忍者レフ。私は持っていないんですが、かなり昔から販売している夜景撮影の必須アイテムとなってます。私は100均で適当な黒い袋買って適当なサイズの円錐状になるようにして切って、ベロクロ(これまた100均)を取り付けて使ってます。正直、この程度で十分なんですよね。

ちなみにレンズが広角になればなるほど映り込み防ぐために必要な黒い布の面積が大きくなります。

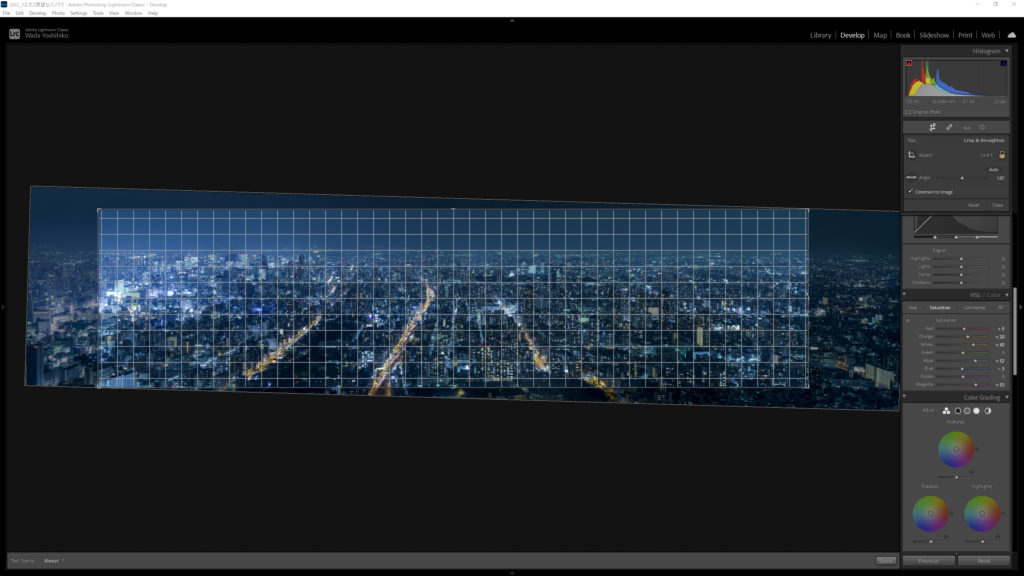

レリーズは必須

パノラマをテンポ良く撮影するのに必携なのがリモートシャッター。特に望遠レンズでの撮影は微ブレにシビア。もし忘れてしまったらディレイシャッターで微ブレ対策だけはしっかりしましょう。

無線も便利だが有線のリモートが一番安定している。

TIPS6:光害カットフィルターを使う

展望台からの撮影は基本ガラス越しの撮影になります。

そのためレンズに余計なフィルターは一切不要。フレアーの原因にもなる保護フィルターは百害あって一理なしなので必ず外しましょう。

ただしその中でも唯一お勧めなのが「光害カットフィルター」です。

フィルターメーカー各社様々な呼称で販売していますが※基本的な性能は一緒です。

今回私が使用したのは私の愛用NDフィルターでお馴染みFormatt-Hitech製の「Nightscape」角形 100mm です。

※こういった特殊ガラスが製造できる製造元は限られているためメーカー毎にフィルターコーティング等の有無などで差別化していると思われます。

その効果としては独特の青味がかった色味になります。

上の写真はフィルターありなしを比較していますが、WBは両方「蛍光灯」で撮影しています。

実は色味自体は後処理である程度同じような感じに近づけることは可能なのですが、私はこの色合いがお気に入りなので必ず夜景撮影時は携帯しています。

一味違う夜景写真を追い求める方には是非使ってもらいたいフィルターです。

光害カットフィルターメーカー毎の呼称

| メーカー | 呼称 |

| KENKO | Starry Night Filter |

| MARUMI | StarScape |

| NiSi | Natural Night |

| Kani | LPRF(Light Pollution Reduction Filter) |

| Haida | Clear-Night Filter |

| Urth | Night Lens Filter |

| Formatt-Hitech | Nightscape |

※光害カットフィルターを使用したパノラマ写真(更新時に掲載予定)

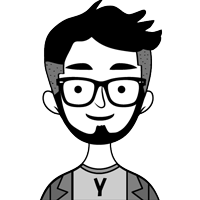

TIPS 7: パノラマ専用ソフト導入を検討する

撮影枚数が多ければ多いほど、LightroomやPhotoshopのパノラマ合成機能では手が追えなくなってきます。LightroomやPhotoshopもパノラマ専用ソフトでないので処理スピードも遅く、そのスティッチ結果も今ひとつということも多いです。挙げ句の果てには処理メモリが足りなくてアプリがクラッシュ!なんてこともたまにあります。

パノラマ専用ソフトの出番

そういうネガティブな要因で本来のパノラマ写真製作がつまらなく感じてしまうと非常にもったいないです。特に最近の高画素機を使ったパノラマ撮影には、パノラマ制作に特化して処理が最適化されたアプリを使うことで非常にスムーズな製作フローを構築できます。

今回撮影した写真は全てPTGuiを使ってスティッチしています。

定期的にバージョンアップしていて高速かつ安定性が高いパノラマソフトウェアです。

安くない買い物ですが新たな写真の表現手段を手に入れると思って本気でパノラマに取り組みたい方は検討してみてください。

まとめ

手持ちの機材でとりあえずパノラマ撮影を初めて見る

今回は主にZ70-200mm を使ってのパノラマ撮影でしたが、普段標準ズームレンズを使っているのなら、テレ端付近(70mm) で撮影すると良いと思います。 またポートレートレンズのz85mm f1.8s 等の解像度の高い単焦点レンズを使えば超絶高解像度パノラマが撮影できるでしょう。

展望台は絶好のパノラマ練習場

屋内の展望台は屋根があって風もない、機材のテストや技術の習得には持ってこいの場所。

初パノラマにもってこいのロケーションなのです。

そして同じ展望台でも季節や時間帯で違った表情を見せてくれるのが良いところ。

「もう一回行ったしいいや」と思わず折を見てまた足を運べばきっと新たな発見があるはず。

ぜひ皆さんも自分のお気に入りの展望台で夜景パノラマを撮影しましょう!

今回の機材

カメラ:Z7

スティッチ後の画素数が大きくなりすぎるかと思って Z6と迷いましたがZ7をチョイス。

今回現像はMacbook pro(13-inch, 2019)で行いましたが、1億超高画素にも比較的サクサクと処理できました。大容量ハードディスクも安価な現在、高画素機でパノラマ撮影をガンガンやっていきましょう。Z7Ⅱと迷うところですが三脚使っての風景・夜景撮影には値段もこなれたZ7がベストチョイスなのでは?

レンズ:NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

今回初めて夜景パノラマ撮影で使った z70-200mm。開放から隅々までシャープ。ガラス越しからの撮影とは思えないほど・・もうその描写は身震いするほどでした。

これからパノラマ撮影でガンガン使っていきます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e63994b.0ccbfcda.2e63994c.5e5acc7d/?me_id=1386268&item_id=10001152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flocadesign%2Fcabinet%2Fleofoto%2Fhead%2Fldh-55_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

はじめまして

パノラマ撮影に興味があり、とても参考にさせていただいています

是非とも連載をお願いします

私事ですが、ずっと星景撮影をしたいと思ってきましたが、やっとその機会が与えられています

ノーダルポイントの動画もとても参考になります

機会があれば、パノラマ合成での縦3段、横10枚くらいの合成方法を教えていただきたいです

よろしくお願いします

三村さん

コメントありがとうございます!

星景パノラマ良いですね!私もこの冬に挑戦したいです。

縦3x横10のパノラマですね。了解ました。次回のパノラマブログで撮影から後処理までご案内したいと思います。